2010年09月29日

インドネシアだより

今日はそんな寒さしらずのインドネシアからお便りが届いています

太良町出身の野田暁子さん、ちょうど派遣されて1年とちょっと経過しましたが、どんな土地で、どんな活動をしているのでしょうか?

子どもたちの写真もとってもかわいらしいです

それではお読みください

それではお読みください

佐賀の皆様、初めまして。

私は、去年の6月にインドネシアに派遣され、理数科教師として活動しています。

インドネシアは1万8千以上もの島から構成される島国であり、人口は日本の約2倍、土地面積は約5倍になります。

その人口の6割が集中しているというジャワ島に私は住んでいます。

公用語はインドネシア語。私の任地ではジャワ語が地域の言葉として根付いています。

活動先は、ジョグジャカルタ特別州の南に位置するイモギリ第一中学校です。

生徒数約650人、教職員数約50人、うち理科教員6人、数学教員4人で、インドネシアでは普通規模の学校です。ジョグジャカルタはボロブドゥールやプランバナンといった世界遺産で有名な所でもありますが、イモギリは、有名な王家のお墓がいくつかあり、神聖な場所といった感じでしょうか。ジョグジャカルタ市内から、バスを乗り継いで1時間半くらいで行くことができます。

イモギリの町は、田んぼが広がり、人々も穏やか。

私ののんびりした性格にあったところです。

2006年の中部ジャワ地震の時、被害が大きかった地域で、任地の学校の再建も含め日本の無償資金援助やボランティアが入った所であり、人々はとても親日的です。

また、終戦前に日本の統治下にあったインドネシア。イモギリのこの地にも、日本軍が入ったらしく、お年寄りと話す時は、よくこの話題がでます。少し日本語を覚えている人も。

下の写真はイギモリの朝の風景です。

近所のいたずら好きの子どもたち!かわいい!

さて、活動内容です。

職種は理数科教師で、主に理科教育に携わっています。

理科の先生と一緒に理科の授業改善、実験室の整備、地区勉強会への参加と助言などを行っています。新規の派遣でしたので、最初は私も任地先の先生方も、協力隊の存在に何をしたらよいのかとまどい、活動がはっきりしない時期がありました。

私はとにかく、インドネシアの理科教育の現状と問題点の把握に努めることにしました。

ここイモギリ第一中学校は、イモギリ地区のリードとなるモデル校。他の学校よりは教室や実験器具も揃っています。しかし、その利用や教育方法は残念ながらまだ十分ではないように感じます。私自身のものさしで測るのではなく、現地の色んな先生方の意見を聞きながら、理科教育の改善に努めていこうと思うようになりました。

現在は、担当の理科の先生(カウンターパート)の授業を半分ずつ受け持ち、理科の授業がどうしたら良くなるか、相談したりお互いに学び合うような形をとって活動しています。インドネシアの子どもたちに合う教育を考え、試行錯誤しながら、理科を教えています。

下の写真はカウンターパートの授業です。机間巡視をし、生徒の様子を見ている様子です。

授業の一場面;水圧の性質を調べる実験の説明中

インドネシア人の約9割はイスラム教徒です。

任地先でもほとんどの生徒はイスラム教徒。学校のスケジュールもイスラムの行事に左右されます。

朝は7時から授業開始。1,2,3,4時限目を連続して受け、その後の休み時間はお祈りします。また5,6,7時限目の授業を受けると、また休み時間はお祈りの時間。忙しい子供たち。それでも、元気に無邪気に授業に参加する子供たち。かわいくてしかたがありません。(最後の授業8限目はさすがに疲れ気味ですが…)

最近の授業で気づいたことがありました。「ここの部屋の温度は平均何度くらいか知ってる?」と聞いたところ、子供たちは「10度!」「20度!」「30度!」などと、答えはバラバラ。「平均32-33度くらいだよ」というと、初めて知ったようでした。インドネシアの気候は一年中暑いです。天気も晴れか雨。天気予報こそあれ、ほとんど見ないようです。温度の感覚、天候の変化には、関心がうすい子ども達。しかし、日本の「雪」には異常に関心を示します。また、0度以下の気候もある、すなわち普通の水が凍るぐらいの気温が実際にあることにも、大変驚いているようでした。数字は知っているけど、それが自然の現象をイメージすることつながってないのですね。

こういう授業のやりとりから初めて知る、インドネシア人の感覚や小学生からの予備知識も多いです。子供達のことばもよく聞いて、どこからでも常に学ぶ姿勢を持ち、楽しく活動していきたいと思います。

授業の一場面;水の増減から石の体積を求める実験。単純な実験だけど、よく話し合う子どもたち

2010年09月27日

途上国と日本~あなたの考える豊かさとは? 報告

みなさんこんにちは~!!

バタバタしているうちに、更新ができず今となってしまいました…

今日は、週末に行ったワークショップのご報告をします

9月25日(土)、開発教育ワークショップ、「途上国と日本~あなたの考える豊かさとは?」が終了しました

お越し下さった皆様、本当にありがとうございました。

第1部は世界の家族の暮らしと日本の家族の暮らしを比較することによって、豊かさについて考えるワークショップを行いました。

その後、「世界で一番幸せな国」と言われたバヌアツ共和国での協力隊活動を通して感じた、バヌアツでの貧困と豊かさについてお話しさせていただきました。

下は、みんなが考える豊かさのイメージをたくさん出してもらい、それを共有してグルーピングしているところです。

みなさんの考える豊かさのイメージでは「心がやすらぐこと」、「平安」、「平和」、「整った教育環境」といった精神面や環境面、そして、「家があること」、「0の数(=お金)」など、物質的なものまで様々なイメージを持っていることがわかりました。

なかには「六本木ヒルズ」が豊かさのイメージ(確かに!)、とする方もいらっしゃりみんなのイメージする豊かさが人それぞれだなぁと思いました

そして、世界各国の家族の写真をその豊かさのイメージによってランキングづけしてもらいました。

その後、日本の家族の写真を与え、日本は外から見ると、どういうイメージなんだろう?というところまで考えてもらいました。

いろんな概念がある豊かさをランキングすることはとても難しく感じていたようで、ランキング付けしていくのも非常に苦労されていました。

でも、日ごろ、こうして本当の豊かさって何かな?と考える機会もない私たちは、改めてこうして「豊かさ」、そして私たちの生活している日本の豊かさについて考えることはとても大事なのではないかな、と思います。

参加して下さった皆さんの中には、「別の立場から自分の生活を見直したりして、自分たちの生活や豊かさについて新たに発見できた」、「みんなそれぞれ見る角度が違うことが新鮮」などといった感想が聞かれました。

参加してくださったみなさま、本当にありがとうございました

2010年09月21日

国際ふれあいフェスタ2010!!

佐賀県国際交流協会主催の「国際ふれあいフェスタ2010」が先日、19日(日)に行われました~

みなさん、きてくれました

来場者は2000名を超え、スタンプラリーでJICAブースへ立ち寄ってくださった方々は約300名でした

JICAデスク佐賀では、佐賀県協力隊OB会と共に、JICAブースを出しました

ブースでは佐賀県協力隊の活動写真、国の紹介の写真を展示しました

そのほか、世界各国の衣装展示、試着コーナーや、協力隊やシニアボランティアへの参加相談コーナー、そのほか、いま世界でおきていることを知るためのスケッチブックの展示、また、世界の途上国の子どもたちの夢を展示するコーナー、そして、途上国の子どもたち一日と自分の一日を比べるパズルコーナーなどを設けました

これは子供たちに大きくなったら何になりたい~??と聞いて、みんなでお絵かきをしてくれているところです

みんなが書いてくれた夢です みんな、一生懸命かいてくれました

みんな、一生懸命かいてくれました

「じえいたいになりたい」、「おいしゃさんになりたい」、「けいさつかんになりたい」

みんなそれぞれの自分の夢をかいてくれました

途上国の子どもたちの夢も日本の子どもたちの夢も大きく変わりません。

どんな国であっても、子どもの夢を奪わない、自由で平和な世界を守り続けなければいけませんよね。

また、子どもの一日パズルでは、途上国の子どもたちは学校へ行けず、朝から水汲みをしているけれども、自分は学校へいける。

そういう途上国と日本のこどもたちの一日を比べて考えてもらいました。

ちょっと、子どもたちには難しかったかもしれませんが、子どもから大人まで、みんなが参加してくれました。

なかなか佐賀県でこういった国際というテーマで大きなフェスタの機会はないので、ブースのお手伝いをして下さった方々、そして、この機会を設けて下さった方々に本当に感謝感謝です

少しでも、子どもたちから大人まで、みんなが世界のことに目を向けて、そして考えてくれるようになればいいなと思った一日でした

本当にお疲れ様でした

2010年09月16日

STAND UP!!

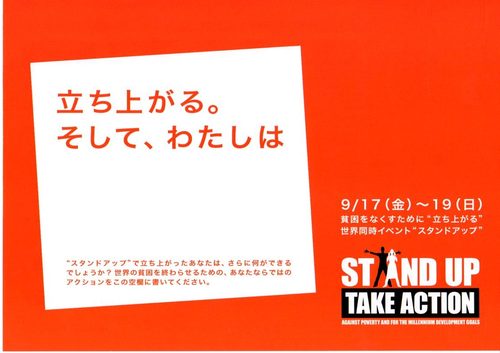

今年も貧困をなくすために立ち上がる、世界同時イベント「STAND UP」が行われます

2015年までに世界の貧困を半減するために、ミレニアム開発目標(MDGs)の採択から10年が経過しました。

その成果は少しずつあらわれていますが、いまだに10億人以上の人々が極度の餓えに苦しんでいる状況です。

貧困のない世界を実現するために今こそ立ち上がりましょう!

佐賀でも、9月19日(日)アバンセ芝生広場にて、300人でSTAND UPへみんなで写真撮影します!

世界をよくしたい!自分ひとりでは何もできないけど、何かしたい!

そう思ったら、ぜひお越しください。

9月19日(日) 15:00〰15:30

場所:アバンセ芝生ひろば

※雨天決行

※参加費無料、参加特典あり、申し込み不要!

みんながいっせいに行動を起こせば、世界を変えることができるはず!

一緒に佐賀から世界を揺り動かしましょう!

あなたの力が必要です。ご参加をお待ちしています。

2010年09月15日

スリランカだより

今日は、今年の6月にスリランカへ派遣された、武雄市出身の一ノ瀬加代子さんからのお便りを紹介したいと思います

私はスリランカと言えば、カレーとお茶!あと、首都の名前がめちゃくちゃ長い!というイメージがあります。

でも、ここは長年タミルとシンハラの民族紛争が続いていた国ですよね。協力隊活動する上では、そういった面でもいまだに大変なこともあるだろうと思います

そんな国、スリランカからのお便りです

佐賀の皆さん、こんにちは!

私はスリランカで村落開発普及員として働いています。

赴任して1年と2ヶ月。あっという間に時が過ぎ、残りの10ヶ月もあっという間に過ぎるのかと思うと焦りと不安でいっぱいです。

今日はいつも私を怒らせ、失望させ、そして笑わせてくれる楽しいゆかいなスリランカの仲間たちを紹介します。

私はJICAの円借款で行われる予定のキャンディー市下水道事業に携わっています。

私はその下水道事業の対象地域である低所得地域2箇所で、地域の問題であるトイレの汚物のオーバーフローの問題、道路や溝にポイ捨てされるゴミの問題に中心に取り組み、更に子どもたちに英語教室を開き、英語の学習を通してマナーやよい習慣などを教えたり、更に公園に行って遊んだり、お菓子作りをしたりと健全な子どもの育成に取り組んでいます(と、かっこよく言ってみました)。

今日紹介するゆかいな仲間たちは、私が働く低所得地域の「子ども」です。

英語教室を始めて早7ヶ月。母親たちからの要望により教室を始めたのですが、始めた当初は、とても大人しい子どもたちでした。じっと口を結び、しっかりと勉強する子どもたちでした。

英語を教えるのはスリランカ人4名。私はコーディネーターです。

先生が不在の時には私が教えます。また時にはネイティブを招いての教室など色々な催しを行っています。

それが段々慣れてくると…ちょっとでも隙があると一瞬にして、THE カオス!!

ぎゃーぎゃーぴーぴー!!ここは動物園ですか~!!!!????と叫びたくなる程、実際叫んでますが(苦笑)、喧嘩を始める、関係のない話を始める、歌い始める、そして走り回り始めるのです。。。本当に頭が痛くなります!

何をやっているのやら・・・授業中ですぞ・・・!!!

もう無理!!と何度もくじけそうになりましたが、それでも子どもはかわいくて無邪気で、私を元気にしてくれるのも子どもたちです。

あと10ヶ月一緒に楽しいひと時を過ごせたらなあと思います。

そしてこの地域は、イギリスの植民地時代に、キャンディー市役所の労働者として連れてこられたカーストの低い人たちが住んでおり、様々な問題が原因で他の地域からの差別などがありますが、この子どもたちが将来、自分たちの地域を誇りのあるコミュニティーに変えていってくれるといいなあと願っています。

下は子どもや住民とたわむれている様子。

2010年09月14日

開発教育ワークショップ「途上国と日本~豊かさとは?」

佐賀県内でのセミナーのお知らせです!

開発教育ワークショップ、途上国と日本~みんなの考える豊かさとは?~

というテーマで、セミナーを開催します

日時:9月25日(土) 10:00〰12:30

会場:アイスクエア(佐賀市)

定員:20名 要申込

参加費:無料

申し込み:JICAデスク佐賀 ☎0952-25-7921

E-mail: jicadpd-desk-sagaken@jica.go.jp

内容は

第1部:「豊かさ」を通じて考える日本と途上国の姿

第2部:途上国の現状~バヌアツ共和国の貧困と豊かさ~

バヌアツ共和国は世界で一番幸せな国、といわれた国です

第2部はその国で2年間通して見えたもの、そこから見えた日本の姿など、お話したいと思います!

そして、本当の豊かさとはなにかをみなさんで考えてみたいと思います。

ただ今申し込み受付中です!

土曜の午前中、お時間がある方、ぜひご参加くださいね

2010年09月13日

出前講座@武雄青陵中学校

こんにちは~!

今朝はなんだか肌寒かったですね~

秋らしくなってきた!とおもいきってちょっと厚着してみたら、やはり日中はまだまだ暑いですね

今日は、先週の木曜日に行ってまいりました出前講座についてお話しまーす

今回は武雄青陵中学校の3年生に私が行っていたバヌアツについての話を45分間しました。

・行きたいと思ったきっかけ

・現地での生活や驚いたこと

・どんな活動をしていたのか

・日本との違い

・・・などなど、子供たちへ伝えたいことはたくさんあります。

武雄青陵中学校のみんなはさすが ! 集中力が途切れることなく、最後まで、みんな聞いてくれました。

! 集中力が途切れることなく、最後まで、みんな聞いてくれました。

最後には、一人の生徒が「私も将来、日本だけでなく途上国などのもっと、広い世界を知ってみたいと思いました」と話してくれ、

もっと、子供たちが大きな、広い視野で将来を考え、そして、世界へ羽ばたくことのできる人材になっていってくれたら、と思います。

私たちはこういった出前講座を実施しているのですが、これは国際協力や国際理解などに興味がある団体や学校、公民館などで、利用できます。 途上国から帰ってきた青年海外協力隊・シニア海外ボランティア、JICAスタッフなどを派遣し、世界各国の現状・経験を伝えたい。そして、多くの人に、異文化理解、国際協力への興味を持っていただけたらと思います。

興味がある方は、詳しくはJICA九州ホームページから申込書をダウンロードし、必要事項を記入したうえでお送りください。

小学校から大学で、また、市民向けの講座で、活用してみませんか?

佐賀でも協力隊経験者は約250名います 身近な人の経験を聞いてみませんか?

身近な人の経験を聞いてみませんか?

みなさん、遠慮なくこういった機会をバンバン活用してください!

不明な点などありましたら、JICAデスク佐賀まで、ご質問くださいね

2010年09月09日

PCM研修

PCM(Project Cycle Management)は、開発プロジェクトの計画立案・実施・モニタリング・評価のために、JICAをはじめ多くの開発援助機関で用いられている手法です。

今回の研修はそのうちのモニタリング・評価をメインとした2日間の研修でした。(計画立案は7月に終了)

今回の研修は、特にJICA草の根技術協力事業に携わっているNGO、地方自治体、大学等の国際協力担当者の方々を対象としたものでした。

PCM手法を用いたプロジェクトのモニタリングと評価の考え方や方法を、講義とグループに分かれてのワークショップ形式による演習を通じて、PCM手法によるプロジェクトのモニタリングと評価を体験する、という研修です

…といっても受講していないと、なんのことやら?という感じかもしれませんが。。

私も知識が曖昧だったので、ここは勉強のため!と思って、2日間、受けてきました

写真のような感じで、理論だけでははてさて?という感じなので、実際に、グループごとに意見を出し合って、実際のモニタリングの方法、評価の方法を学びます。

架空の村で、開発プロジェクトを実際に実行し、その課題に対して、うまくいっているのか、このままプロジェクトを進めていいのか、それとも何か別のことをしたほうがよいのかなどのモニタリングを疑似体験しました。

そのあと、3年間のプロジェクトが進み、残すところ後4カ月、というところでの評価を行います。

OECD-DACが推奨している評価5項目(妥当性・有効性・効率性・インパクト・自立発展性)に分けて、それぞれプロジェクトの進行具合を比較し評価していきます。

写真のような感じで、それぞれグループのメンバーの意見をふせんに記入し、ボードへ貼り付け意見を共有していきます。

主観的ではなく客観的に評価する方法を学び、最終的にはこのプロジェクトの結論、提案、教訓まで明示するところまで話し合いました。

私のいたグループでは、結構意見が一致したので、比較的スイスイすすんでいる感じをうけましたが、他のグループでは議論が繰り広げられていたり、深いところまでみなさん考えていて、そばで聞いていてもそういう考え方もあるんだなと勉強になりました。

話し合うメンバーによっても、評価の仕方が異なるし、その分現場の知識も経験もないといけないなとも感じました。

JICAの草の根技術協力などに関わるNGO団体さんや大学など、国際協力に携わる方は知っておいたほうがよい研修だと思います

九州ではまた、11月6日(土)から 11月7日(日)の2日間、熊本市市民活動支援センターあいぽーと会議・セミナー室でPCM研修の計画立案コースが開かれます。

対象となる方は国際協力事業に携わるNGOのスタッフや、地方自治体、大学等の国際交流・協力担当者です。

受講料は無料ですが、交通費、宿泊費は各自でご負担していただくことになります。

もし、佐賀在住で興味がある!という方はこぞって申し込んでみては?

(ちなみに、これは2日間のプログラム全体に出席できることを条件としています)

応募締切は10月22日(金)必着、定員16名。書類選考の上、10月29日(金)に受講者決定の通知を行います。

(申し込み先は JICA九州 市民参加協力課 熊本県国際協力推進員 木下 まで

E-Mail:jicadpd-desk-kumamotoshi@jica.go.jp )

私はこの2日間頭は考えすぎていっぱいになりましたが、国際協力に関わるものとしてはよい学びになりました

国際協力に携わっているみなさん、まだ受けていなければ、ぜひどうぞ

2010年09月08日

ソロモンだより

申し訳ありません

私は一応、保健師なのですが、人の体調管理には厳しいくせに自分の体調管理には甘いのがいけないトコですね

さてさて、今日はソロモンに派遣された青年海外協力隊、看護師の光武章子(みつたけあきこ)さんからのお便りです

光武さんは白石町出身で、2009年の1月に出発されたので1年半がすでに経過し残すところ、あと数カ月の活動です。

私も似たような活動をしていたので、なんだか読んでいてほんとにそうだなぁと、光武さんの思いに感動してしまいました。

ではでは、じっくりお読みください

こんにちは。

私は今ソロモンの首都、ホニアラから少し離れたところにあるマララクリニックで現地の看護師たちと一緒に患者さんの看護をしています。

ここはホニアラ市外の5つのクリニックと、27の村、そして6つの学校を管轄しているクリニックで、毎日多くの患者さん達が、ここを訪れます。

クリニックでの主な活動内容は、外来診療・妊婦検診・乳児検診・6つの村への巡回医療・学校訪問などです。

日本と違ってここは医師がいないので、医師が普段している診断・薬の処方・その他全てのことを看護師たちがしています。

私はソロモンに来るまで、途上国の医療をテレビや本などでなんとなくイメージできる程度しか理解していませんでした。なのに自分は分かっているつもりでいました。

しかし、実際にソロモンの医療を目の当たりにし、自分がいかにそれを理解できていなっかったかをとても痛感しました。

日本であれば必ず助かる患者さんが少しずつ悪化し、最期を自宅で迎えるために家に帰る患者さん。

限られた医療器材の中で患者さんたちを診て、診断・薬の処方をする同僚たち。度々薬その他の物品の在庫がなくなるクリニックの現状。それでも看護師たちが限られた中で、私たちが思いつきもしない知恵を出し、上手にその不足分をカバーしているのを見て、いつも感心させられています。

今まで自分がやって来ていた看護は、物が全て揃っている日本だからできたんだな、と、心から思いました。

ここソロモンで、本当に多くのことが学べ、多くのことに気づかされます。

そんな中で、自分が外国人として、現地の看護師たちと一緒に仕事をする難しさも感じました。

ソロモン人にとって、日本はとても大きな国であり、大きな病院がたくさんあって、医療レベルも高いというイメージを持っています。しかし、ソロモンの看護師たちもしっかりとしたプライドを持っていて、そんな看護師たちを患者さんたちはとても頼りにしてクリニックを訪れます。

そんな中に自分が、看護師として来て初めのころは、私を「日本人」としてしか見てもらえませんでした。

同僚たちとの間に距離を感じ、どうしたら日本人としてではなく、私を同じスタッフとして受け入れてもらえるだろうか、と、とても悩みました。

けれど日が経つにつれ、ふと「クリニックでの活動はとても楽しい」と言っている自分に違和感を感じるようになりました。

日本の医療が進んでいる、と思っているソロモンの看護師たちにとってこの言葉は、決して良い言葉ではないな、ということに気づいたからです。

それ以来、そのような言葉ではなく、みんなとの距離をなくしたい、ということを分かってもらうために、みんなが私に頼みたいことがあっても、言いづらそうにしている時に、自分から動くなど、みんなが私に気を使わないように行動し続けました。

そして今、同僚たちはみんな私をニックネームで呼び、時々みんなと一緒にソロモン式で昼食を取ったりしています。

そのソロモン式で最初、とても戸惑ったのが「手を使って食べる」でした。ソロモンではこれが習慣の一つであり、外で食事をするときはリーフを皿代わりにします。ソロモンの人たちは、自分たちが釣ってきた魚・貝、そしてニワトリなどをさばいて、道端でよくバーベキューをしますが、それを道行く人は買い、その場で話をしながら食べます。クリニックの近くでもその光景をよく目にしていますが、ときにはその中に自分も入り、みんなと一緒に手で食べたりしています。

ソロモンに来て1年と8カ月が過ぎ、これまでいろんな経験をしてきました。それは決して楽しい経験ばかりではありません。けれどつらい経験であればある程、そこから気づくことは、どんなに楽しい経験よりも素晴らしく、とても偉大です。

なぜなら、多くの困難に正面から向き合い続けるからです。ときにはそんな困難に負けそうになる時もあります。そんなとき、私は現地の人たちの小さなやさしさに、いつも心救われてきました。

でもそれは、日本にいたら絶対に気づかない程小さなものです。しかし、これまでそんな小さなやさしさが、とても大きな幸せとなって、私をいつも奮い立たせてくれました。ソロモンで経験した事全てが私の宝となっています。

私は看護師としてソロモンに来れて本当によかったと思っています。残り4カ月を切りましたが、悔いの残らないようにここソロモンで精一杯看護をしようと思います。

2010年09月03日

ザンビアだより

ちょうど1年前に、佐賀を旅立った久保田さん。

今回はザンビアの国の紹介・活動の紹介をしてもらいます

ではどうぞ~

ではどうぞ~

ムリシャーニ(こんにちは)!!

私は、久保田和昭と申します。

平成21年度シニアボランティアとして、昨年9月よりアフリカ大陸のザンビアに赴任しており、早1年が過ぎようとしています。

簡単にこの国を紹介しますと、ザンビアは中央アフリカ南部に属しますが、地図上では南アフリカ上部近く、蝶が羽を広げた形の国です。

国土面積は日本の約2倍、人口約10分の1です。国民性は非常に明るく、親切で、おおらかです。

ただ時間と約束事の観念が、私たち日本人と大分異なるようでいささか困る部分もあります。

気候は乾季と雨季の半分に分かれ乾季の現在まったく雨は降りませんが、雨季の盛期4ヶ月間は毎日雨が降ります。しかし、1、2時間程度なので生活には申し分なくこのシーズンが大好きです。

ビクトリアの滝、4月1番水量の多い頃。

最近の生活で困ったこととして雨がここ4カ月全く降らないため、水道から来る水も心なしか濁ってきており食生活に支障がきたしていることです。郷に入れば郷に従えと言われますが、まさしく身を持って感ずるアフリカの現実です。

私の活動先、ノーザン職業専門大学校はザンビア北部のンドラにあり、ほぼコンゴ共和国との国境に位置します。

この学校の鉄鋼構造・工作科の中で、主に溶接実習作業の指導に携わっており、現在1年生から3年生6クラスを担当しております。

日本の工業高校機械化をイメージされてよいと思います。皆明るく、真剣に私の授業に取り組んでくれるのでとても遣り甲斐があり、楽しく活動させて頂いております。

残り1年、楽しく教え、学びあうことが、私にとっても充実の日々に成ることと信じて疑いません。

食堂のフリータママです。

主食のシマ、メイズ(シマの量は通常この2倍から3倍あります。

2010年09月01日

ガーナだより

さて、今日はアフリカ、ガーナの警察庁本部で働いてらっしゃる佐賀県出身シニアボランティアの江口さん(職種:柔道)からのお便りが届きました

ガーナの人たち・子供たちが柔道を学びたいという思い、そして江口さんがガーナの人々のために柔道を伝えたい想いが伝わってきました

皆さん こんにちは!

私はガーナで活動している江口です。

アフリカ大陸と九州は何となく形が似ていてガーナは肥前鹿島付近と想像してもらえば分りやすいのでは。

国土は日本の3分の2、人口約2300万人です。

赤道に近いわりに今8月は一年で一番過ごしやすく涼しい季節です(雨季25℃~26℃)。

一番暑いのは3月、4月です。さすがにこの時は暑いのですが大きな木の下に行けばホッとするぐらい涼しく感じます。

もうここに来て1年7ヶ月たちました。首都にいるので水道、電気が何日も止まることはありませんが、それでも断水、停電はあります。

最初は真っ暗な外の景色が珍しかったのですが、今ではそれも慣れてしまいました。

車は多く、朝・夕のラッシュや携帯を持って電話しているのを見たら「日本の今」と同じです。

でも外で炭火を使って調理をしたり、子供が小さな子をおぶって面倒を見ている風景は日本の50年位前と同じに思います。

TVの普及率も20%ということで今年のワールドカップの時はよその家に見に行ったり、道路に大きなスクリーンが設置され、それを皆で立って応援していました。

買い物はスーパーマーケットがありますが富裕層か外国人が行くところで、普通は露天のローカルマーケットや

頭の上に大きなたらいのようなものを乗せ、その中に野菜、果物、雑貨などを入れて売り歩いている人から買います。

食べ物はフーフーとかバンクーとかいう餅みたいなもの(トウモロコシの粉やヤム芋を茹でたり練ったりして杵でついたもの)

をスープと一緒に食べます。味付けはトマト、唐辛子、パームオイルでオクラや魚、鳥肉が入っています。

私は現在ガーナで柔道を指導しています。

ガーナ柔道協会があり柔道人口は200人~300人位です。国内5~6ヶ所で練習していますが、

私は主に首都アクラで指導しています。

ガーナの人たちは身体能力も高く立派な体つきの人が多いのですが、国際的に見たらまだレベルは高くありません。

10年前にはJOCV(青年海外協力隊)が指導していたのですが、それから途絶えていたので心配でした。

簡単に手に入らない柔道衣、畳をどうにか維持し自分達で頑張って続けていました。

日本みたいに柔道場というものはなく体育館を三つのスポーツで分けながら、畳を倉庫から運び、敷き、練習が終わったら

又一枚づつ片付けるということを毎回繰り返しています。

他のスポーツ(バドミントン、卓球)のシャトルやピンポン玉が飛んでくることもある中、学校や仕事が終わった後よく練習しています。

柔道衣も一人に一着はない状態だったので、日本の講道館からの好意で中古柔道衣100着、ガーナに送ってもらい、

今皆喜んでそれを着て練習しています。小学生も柔道をしたいと練習しておりますが、子供の柔道衣はここでは手に入らずTシャツ、

短パンでしています。練習や技の範囲が限られていますが、それでも元気に練習しています。

(この子供たちにも柔道衣を着せてやりたいのですが、日本から送ってもらうしか方法はなくどうしたものかと考えています)

ガーナの人達は温厚でとても友好的です。時間の流れが日本と違ってゆったりしているので最初は戸惑いましたが今は

「これもガーナ!」と思えるようになりました。大家族で助け合い、暮らしています。葬式の時は道路を封鎖し、

椅子を並べ太鼓や音楽をガンガン鳴らして踊り長い時は三日間も続きます。

私の活動もあと4ヶ月の任期となりました。ガーナの柔道が発展できるようにさらに土台作りに力を注ぐつもりです。